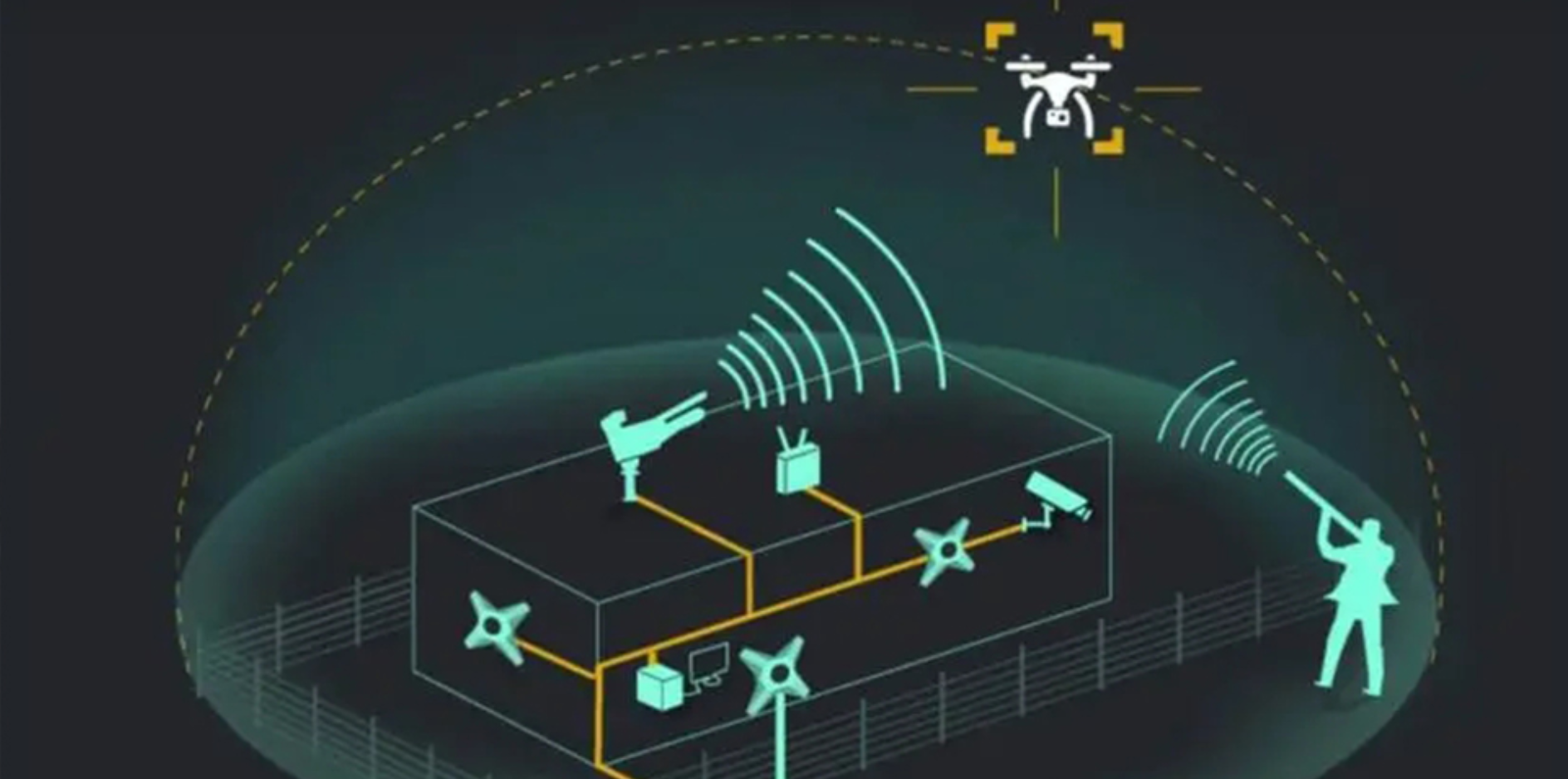

现阶段无人机反制方法和思路主要包括以下几个方面:

探测识别:

雷达探测:利用雷达波对无人机进行探测和定位,如 2D 雷达可探测大多数类型无人机,3D 雷达能提供高度信息,有源电子扫描阵列(AESA)雷达和多输入多输出(MIMO)雷达等则能更好地探测和跟踪无人机,尤其是对蜂群无人机。

射频分析:通过探测无人机与地面站之间的无线电通信信号,捕捉其位置和操作员位置信息,还能识别无人机的品牌、型号和序列号等,但对于不依赖无线电波的自主无人机探测效果不佳。

视觉 / 热成像探测:适合探测低空快速移动的小型物体,可通过探测无人机电机和电池的热信号以及人的身体热信号识别无人机及其操作员,但受天气、光照等环境因素影响较大。

声学探测:可以探测到无人机发出的声音并计算其方向,能探测到电磁频谱近场范围内的任何无人机,包括自主无人机,但易受环境噪声干扰。

干扰阻断:

通信 / 导航干扰:通过发射电磁信号对无人机的通信频道和导航频道施加影响,使无人机机载探测设备及数据传输与处理受到影响甚至失灵,对于小型侦察无人机尤为有效。

信号入侵:通过破解无人机的关键密码或协议,或利用木马软件截获无人机操作规律等方式,实现对无人机的反制,但需要具备较高的技术水平和专业知识。

物理拦截:

空中拦截:利用有人机或专门的反无人机无人机对敌方无人机进行拦截,这些反无人机无人机往往体积小巧、隐蔽性强,可搭载探测、干扰装置甚至 “自杀式” 拦截武器。

地面火力打击:使用小型导弹、小口径高炮或速射炮等武器对来袭无人机进行击落,适合应对距离较远或较近的无人机,但可能会对周边环境造成一定破坏。

激光武器:利用高能激光束对无人机进行照射,通过热能效应破坏其关键部件,使无人机失效或坠毁,具有快速、灵活、抗电磁干扰和成本低等优点,但受天气影响较大。

绳网捕获等非致命手段:可使用可抛掷绳网的反制型无人机或其他装置将目标无人机捕获,也有通过在无人机上捆绑棍子等方式对目标无人机旋翼进行抵近 “绞杀”,这种方式相对较为温和,适合在一些对附带损伤要求较高的场景使用。

其他思路:

AI 技术应用:利用 AI 深度学习算法对多源数据进行融合,实现对无人机的精准识别、行为预测与威胁评估,还能根据环境变化动态调整检测策略,提升反制系统的性能和适应性。

构建梯次防御体系:如俄罗斯的 “穹顶屏障” 系统,通过设置电磁干扰场,在被保护目标上空形成一个令无人机无法穿越的穹顶,同时结合 “区域” 电磁干扰场,可根据不同情况对无人机进行有效防范。

利用声学被动探测系统:根据无人机的旋翼声或发动机声,对一定范围内的微型和小型无人机进行探测、分类、跟踪,可作为一种辅助探测手段。

评论